![[対談]株式会社ZenmuTech×デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 秘密分散技術「ZENMU」で、セキュリティの新たな可能性を切り拓く メインビジュアル](https://ecosystem.metro.tokyo.lg.jp/wp-content/uploads/2025/05/zenmu-top1.jpg)

![[対談]株式会社ZenmuTech×デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 秘密分散技術「ZENMU」で、セキュリティの新たな可能性を切り拓く メインビジュアル](https://ecosystem.metro.tokyo.lg.jp/wp-content/uploads/2025/05/zenmu-top1.jpg)

独自の秘密分散技術「ZENMU」を活用したセキュリティソリューションを提供する株式会社ZenmuTechは、2024年10月東京コンソーシアムのディープエコシステムの支援対象として採択されました。本対談では、東京コンソーシアム・ディープエコシステム支援担当の西村晋氏を進行役として、株式会社ZenmuTechの阿部泰久CMO 、およびデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社の野口勝司氏とともに、同社の技術の特長、デロイト トーマツへの導入の効果、さらには今後の事業展望について掘り下げます。

阿部 泰久[写真左](株式会社ZenmuTech)

野口 勝司[写真右](デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)

聞き手・進行:西村 晋(東京コンソーシアム担当)

(敬称略)

西村:まずは株式会社ZenmuTech様のミッションやビジョンについてご紹介をお願いします。

阿部:私たちのミッションは、秘密分散技術を活用し、データの保護と利活用を徹底的に追求することです。これまで、データは「どう活用するか」よりも「どう守るか」に重点が置かれ、厳しいルールや制約が先行していました。しかし、私たちはその制約に縛られることなく、データをより自由に、より有効に活用できる社会を目指しています。私たちが発信したいメッセージは、「データはもっと自由になれる」ということ。データには、まだまだ活躍の場があるはずです。しかし、企業のデータは厳重に管理され、社外には出せないことが多い。その結果、本来価値のある情報の原石が眠ったままになってしまっています。私たちの技術でその壁を取り払い、データの可能性を最大限に広げていきたいと考えています。

西村:ありがとうございます。それでは、秘密分散技術「ZENMU」の仕組みについてご紹介をお願いします。

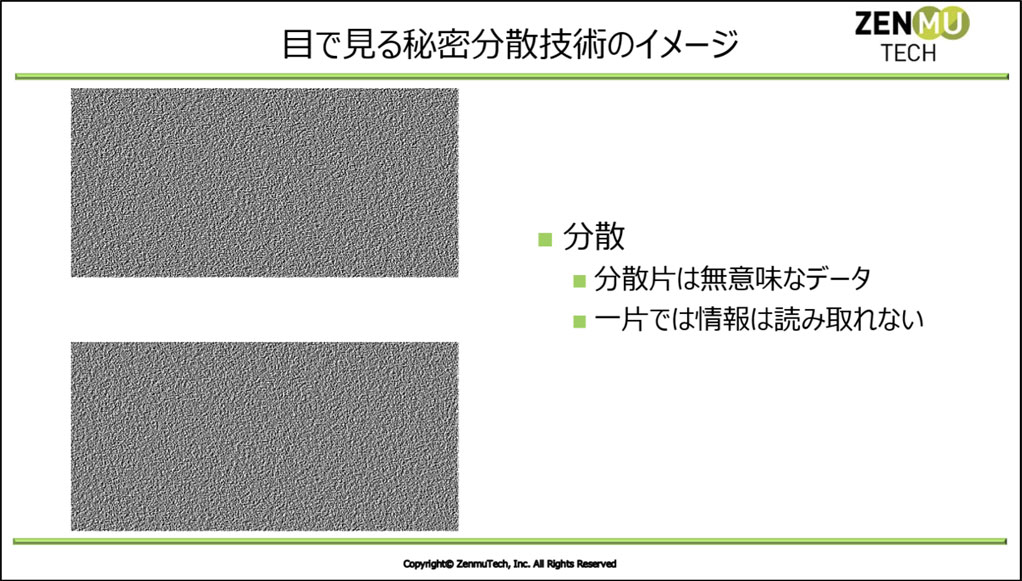

この仕組みがAONT(All-Or-Nothing Transform)の概念であり、秘密分散技術の核となる考え方です。データを断片化して保持することで、たとえ一部の断片が外部に漏れても、単体では無意味なため情報の安全性が確保される。このように、秘密分散技術はデータを複数の断片に分解し、それぞれを暗号化することでセキュリティを強化する手法の一つなのです。

秘密分散の考え方は古くから存在し、日本の歴史にも見られます。例えば、天皇崩御時の関所封鎖に用いられた「木契」は、一枚の木札を二つに分け、それぞれを異なる場所に保管する仕組みでした。使者が片方を持ち、関所の管理者がもう片方と照合することで正当性を確認し、封鎖を実行していました。このように「単体では意味を持たず、2つを組み合わせて初めて有効になる」という考え方が、秘密分散の原理と一致しています。ZENMUは、こうした木契に使われていた手法を、現代のデジタル環境に適用した技術です。

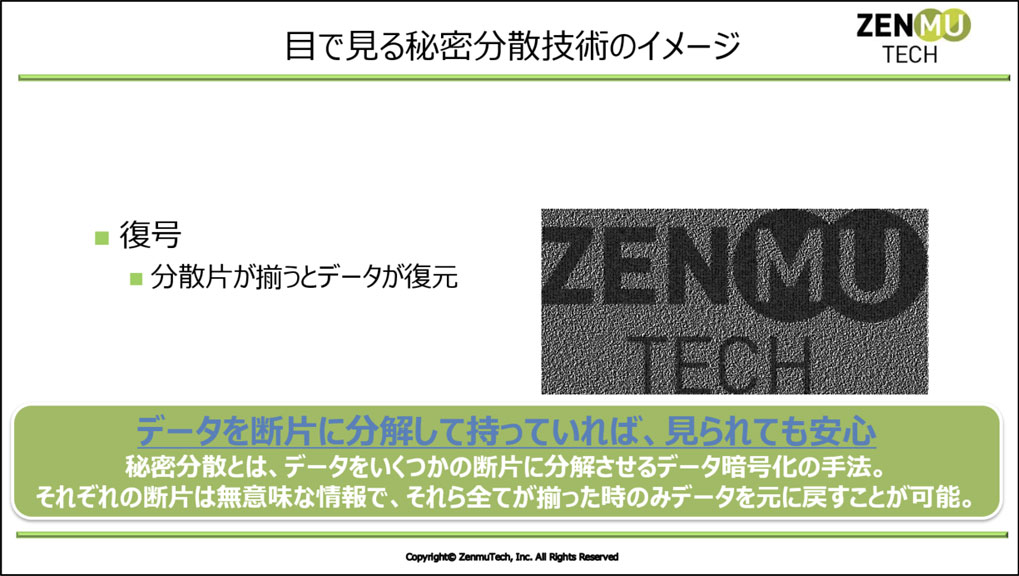

これをPCに適用した場合について説明します。ユーザーのデータを秘密分散し、PC内に一部を保持しながら、もう一方をクラウド上に保存します。この状態ではPC上でデータは通常通り見えますが、一片がクラウドへ移動し、PCから分離された瞬間にデータは不可視化されます。つまり、仮にPCを紛失した場合でも、情報の漏洩にはなりません。なぜなら、PC内には完全なデータが存在せず、分散された断片のみが残っているからです。そして、ネットワークに接続し、クラウド上の断片と再び結びついた時、データは元の形に復元され、PC上で再び閲覧可能になります。

このように、ZENMUは「データを持ち歩く」という概念を変え、従来の暗号化とは異なるアプローチで情報漏洩のリスクを大幅に低減する画期的な技術なのです。

西村:リモートワークの急速な普及に伴い、このサービスの利用も爆発的に拡大しているようですね。実際のユーザー数は、どのくらいの規模になっているのでしょうか。

阿部:現在、全体で10万ユーザーを超える規模になってきています。

西村:一般的な暗号化技術と比較して、ZENMUの特徴や優れている点について教えてください。

阿部:通常の暗号化技術は、データを鍵で保護する仕組みになっています。しかし、この鍵が漏れてしまうと、暗号化されたデータも簡単に復号されてしまうのが課題です。一般的に、鍵はパスワードに置き換えられ、ユーザーが管理します。しかし、パスワードの使い回しや漏洩、解読のリスクは常につきまといます。以前ほどではないにせよ、PCの画面横に付箋でパスワードをメモしている人もいますし、大企業になれば数万の従業員がそれぞれどのように管理しているかを完全にコントロールするのは現実的に困難です。このように、暗号化技術は「鍵」に依存することで、リスクが一点に集中してしまうという弱点があります。

一方、ZENMUが採用する秘密分散では、データを複数の断片に分けて保存するため、すべての断片がそろわない限りデータを復元することはできません。暗号化のように「鍵」に依存しないため、安全性が飛躍的に向上するのが最大の特長です。

さらに、秘密分散では定期的にデータの分散処理を更新することが可能です。通常のパスワード管理では、「3カ月ごとに変更する」といったルールが一般的ですが、ZENMUではより頻繁にデータの分散処理を更新する上、仮に解読を試みられたとしても、断片からはデータの推測すらできません。この点でも、従来の暗号化技術に比べて高い安全性を誇ると自負しています。

西村:なるほど。とても高いセキュリティを実現していることは分かりました。ただ、そうなるとコストも高くなるのではないでしょうか。 PC1台に対する価格設定はどのようになっているのでしょうか。

阿部:1仮想ドライブあたり月額1,800円で提供しています。

西村:それはリーズナブルですね。暗号化よりもセキュリティが高く、リスクが分散される形でありながら、コストも比較的手頃となると、ユーザーが増えていくのも納得できます。

西村:現在の製品ラインナップについて教えてください。

阿部:主な製品ラインナップは3つあります。まず、ZVD(ZENMU Virtual Drive)。これは、PCのデータを安全に保護するための製品です。次にZENMU Engine。これは秘密分散技術をライブラリとして提供するもので、いわゆるOEM向けのビジネスです。ライセンス販売することで、他社の製品やシステムにも秘密分散の技術を組み込むことが可能になります。最後が秘密計算。これは、データを暗号化せずに分散処理することで秘匿性を保ったまま計算を行うという技術です。データを守りながら活用できる点が特徴で、これも重要な製品の一つです。この3つが、現在の主な製品ラインナップとなっています。

西村:御社の技術が特に有効だと考えられる業界や用途について教えてください。

阿部:当社のサービスは企業規模や業種を問わず、幅広いお客様にご利用いただいています。大企業はもちろん、最近ではフリーランスなどの個人のお客様からも「PCのデータを安全に守りたい」というニーズが増えています。そのため、特定の業界に限定されるわけではありません。ただし、特に導入が進んでいるのは金融業界です。もともと仮想デスクトップ(VDI)を多く活用していたのが金融業界であり、既存の環境をさらに拡張する際のコストや投資を考えた結果、より柔軟でセキュアなソリューションとしてZENMUを採用するケースが増えています。そのため、金融業界のお客様が比較的多いという傾向はあります。しかし、これはあくまで導入実績の話であり、製造業をはじめ、どの業界でも活用可能です。特にPCを持ち歩く業務がある企業であれば、情報漏洩リスクの低減に大きく貢献できるため、業種に関わらず導入のメリットは十分にあると考えています。

西村:先ほどのZVDについては、「PCを持ち歩く企業であればどこでも活用できる」というお話でしたが、ZENMU Engineについては、どのような業界や企業にとって特に有効なのでしょうか。

阿部:この技術の活用領域は広く、例えば電子チケットの転売防止に活用できます。チケットを分散片として管理し、会場で両方が一致したときにのみ有効化される仕組みを取ることで、不正利用を防げます。また、特に関心が高いのはドローン分野です。企業の重要な情報(飛行ルート、撮影データ、隊列情報など)が、墜落やハッキングで流出するリスクがあるため、データを秘密分散すれば、たとえ一部が奪われても完全な情報は漏洩しません。また、監視カメラの映像データ保護にも有効です。工場の生産ラインなど機密情報を含む映像も、秘密分散を活用することで、流出しても解析不能な状態にできます。

西村:確かに、これからの時代はあらゆる情報がデータとしてやり取りされるようになっていますよね。そう考えると、ZENMUの技術は、今後、社会インフラとして不可欠な存在になり得るものだと感じました。

西村:今回、デロイト トーマツ グループへの導入にあたり、具体的にどのようなソリューションを提供されたのか、ご紹介いただけますか。

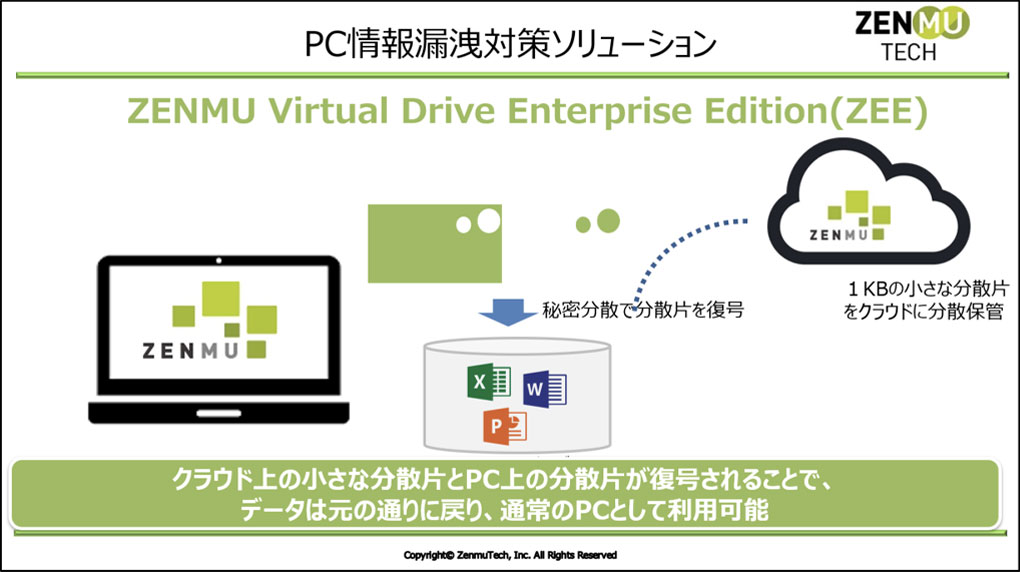

阿部:今回はZVD(ZENMU Virtual Drive)のエンタープライズエディションであるZEE(ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition)を導入いただきました。

西村:どのくらいの規模で提供されたのでしょうか。

阿部:数万ID規模での導入となります。まず一定数を導入し、その後、段階的に拡張していただく形をとっています。

西村:なるほど。アップセルを重ねながら展開されているのですね。導入にあたり特に工夫された点はありますか。

阿部:弊社は基本的に販売代理店を通じてお客様にソリューションを提供していますが、今回はデロイト トーマツ様のインフラパートナーが決まっていたため、弊社の技術部隊が直接支援させていただきました。

西村:大規模な導入となると、調整にも相当な工数がかかったのでは? 導入にはどれくらいの期間を要しましたか。

阿部:おおよそ半年程度ですね。利用シーンごとの細かいチェックや、アプリケーションとの適合性の確認を重ねながら慎重に進めました。

西村:ここからは野口様にお伺いしたいと思います。株式会社ZenmuTechの秘密分散技術を初めて知った際に、どのような課題解決の可能性を感じましたか。

野口:実は、ZenmuTech社の技術は10年ほど前から知っていました。もともと、金融機関など高いセキュリティが求められる業界では、VDI(Virtual Desktop Infrastructure)やシンクライアント(※)が主流でした。当時のVDI環境では、現在と比べてできることが限られており、特にWeb会議のような音声・動画のストリーミングには大きな課題がありました。そのため、「どうやってシンクライアント環境でスムーズに動作させるか?」というのは、多くの企業が抱える共通の悩みだったのです。

※ VDI(Virtual Desktop Infrastructure)とは、仮想デスクトップ基盤のことを指し、サーバー上に構築された仮想デスクトップ環境に、各ユーザーがリモートで接続して利用する仕組み。シンクライアント(Thin Client)は、最低限の機能を持つ端末を使い、すべての処理をサーバー側で行う方式で、高いセキュリティが特徴。

そもそもVDIやシンクライアントが使われていた最大の理由は、「端末を紛失しても、データそのものは端末内に存在しないため、情報漏洩のリスクを回避できる」という点でした。しかし、ZenmuTech社の技術と出会ったとき、その考え方が根本的に変わる可能性を感じました。秘密分散技術を活用することで、すべてをローカル環境で動作させながらも、データの安全性を確保できる。これにより、Web会議のようなリアルタイムのアプリケーションもスムーズに動作しますし、将来的に登場する新しいソリューションにも柔軟に対応できると考えました。シンクライアントの仕組みに依存するのではなく、手元のPCを活用しながらもセキュリティを維持できるという点が、大きな魅力だったのです。

重要なことは「データの紛失」という概念がそもそも発生しないという点です。一般的な暗号化技術は、データに「鍵」をかけるだけなので、端末を紛失した時点で、データ自体は存在し続けています。そのため、復号できるかどうかは別として、企業としては「データを紛失した」という事実から逃れることはできません。しかし、Zenmu Tech社の秘密分散技術では、データが分散されているため、端末を紛失してもデータ自体が存在しない状態になる。つまり、「データを紛失した」という問題そのものが発生しないわけです。この違いは、企業の情報管理の観点から見ても非常に大きく、Zenmu Tech社の技術には強い可能性を感じました。

西村:データ紛失対策として非常に有効なソリューションであることをお聞きしましたが、それ以外にもZEEの強みについて教えていただけますか。

野口:繰り返しになりますが、最も重要なことは、「データを守る」ことが確実に実現できるかどうかという点です。企業が求めているのは「データを漏洩させない」こと。ZEE は、その要件を満たしています。ZEE はVDI と同等のセキュリティレベルを維持しながら、レスポンスや操作性が良い点で大きな優位性があります。利用者目線としては、ZEEの強みはこの秘密分散の技術により情報を無効化することで、情報漏洩を防止できる点であり、万一の紛失の際にも情報漏洩にならないということです。

西村:導入後、業務効率面では具体的にどのような改善が見られましたか。

野口:私も実際に日々使用していますが、レスポンスの安定性が大きく向上したことが、最も大きな改善点だと感じています。シンクライアントを使用していた以前の環境では、通信状況によっては操作に遅延が発生することがありましたが、ZEEの導入後は、通信の影響をほとんど受けずにスムーズな業務ができるようになりました。

VDIやシンクライアントの仕組みは、実際のデータや処理が遠くのサーバーで行われているため、常にネットワークを介して操作する必要があります。例えば、キーボードの入力信号をサーバーに送信し、その結果が画面に反映される仕組みなので、ネットワークの状態が悪いと、キー入力をしても数秒後に一気に文字が反映されるといった現象が起こることがあります。また、社外で作業する際にスマホのテザリングを利用すると、電波状況によっては接続が不安定になり、操作性が大きく影響を受けることもあります。

しかし、ZEEは基本的にすべての処理が手元のPCで完結するため、通信への依存度が極めて低い。VDIやシンクライアントのように「一定以上の通信環境がなければ動作しない」といった制約がなく、最低限、分散されたデータの断片を同期できれば十分に機能するというのが大きな強みです。そのため、通信の負荷が少なく、ネットワーク環境に左右されにくいという点が、安定性の高いユーザー体験につながっています。

阿部:そう言っていただけるとうれしいです。実は、この通信負荷の低さも技術的な工夫の結果なのです。ZENMUでは、データを分散する際に1つの断片を非常に小さなサイズ(約1KB)に抑えているため、ネットワークへの負荷が極めて少なくなっています。

野口:ZENMUの技術は通信環境の制約を極力減らしながら、データ保護と利便性のバランスを最適化している点が、現場での使いやすさにつながっていると思います。

西村:セキュリティ担当の方にとっては、「コストが安く、データ漏洩のリスクがなく、安全である」という点が大きな魅力で、現場の視点では、通信環境が不安定な状況でもパフォーマンスが一定に保たれるというのが、使いやすさにつながっているということですね。セキュリティ面については、導入前の想定通りの結果を得られていますか。 何か想定外の問題などは発生しましたか。

野口:実際に使用している限り、特に想定外の問題はなく、期待通りのセキュリティレベルを確保できていると思います。VDIやシンクライアントと同等のセキュリティを維持しながら、より柔軟に業務遂行が可能になったと実感しています。

西村:では、今後の事業展開についてお伺いします。御社の技術には非常に大きな可能性を感じますが、一方で、経営資源には限りがあり、明確な成長戦略が求められるかと思います。今後の事業成長の方向性や当面の目標についてお聞かせください。

阿部:私たちは現在、3つの事業を軸にビジネスを展開しています。

第1の軸はPCのデータ保護です。販売パートナーのネットワークを強化し、首都圏のみならず全国規模での展開を進めていくことが重要だと考えています。

第2の軸はOEM型の事業展開です。PC以外にも、ドローンやセキュリティカメラ、さらには遺言管理、配送業者の伝票管理など、さまざまな分野に秘密分散技術の応用が可能です。特にこの領域は、日本国内にとどまらず、海外市場も視野に入れながら拡大を図っています。データを安全に保ちつつ、利活用できる技術として、さらなる市場拡大を目指します。

第3の軸は秘密計算の活用です。秘密計算は、データを秘匿したまま分析を行う技術です。例えば、複数の材料メーカーが共同で新たな材料を開発する際、各社の機密データを開示することなく分析が可能になります。重要なのは、データを扱う研究機関ですら中身を閲覧できず、最終的に分析結果のみがフィードバックされる仕組みになっている点です。これは単なるセキュリティ技術ではなく、データの活用方法そのものを変革する技術だと考えています。日本やアメリカをはじめ、世界的に「データの安全な流通と活用」が課題となるなか、ZENMUの秘密計算技術を活用すれば、データ提供者、受け取り手、分析機関のすべてが「データの中身を見ることなく」、必要な情報だけを活用できる仕組みを実現できます。

これらの3つの軸を基盤に、今後も成長を加速させていきたいと考えています。

西村:ありがとうございます。冒頭でおっしゃっていた「データはもっと自由になれる」という言葉や「データを守るだけでなく活用する」という考え方が、まさにこれらの取り組みにつながっていると感じました。御社のミッションが、確実に形になってきていることが伝わってきますね。

西村:最後に、東京コンソーシアムへの参加を検討されている他のスタートアップ企業の皆様へのメッセージをお願いできますでしょうか?

阿部:スタートアップ企業として活動していると、まだまだ信頼度が十分に確立されていないという課題を常に感じています。そんな中で、東京コンソーシアムに採択されたことは、私たちにとって大きな転機になりました。コンソーシアムを通じて支援を受けることで、さまざまな企業とつながる機会をいただきました。紹介していただく企業は、販売先となる企業だけでなく、アライアンスパートナーや貴重なフィードバックを提供してくださる方々など、多岐にわたります。

特に感じるのは、「ファーストタッチの質が圧倒的に違う」ということです。自社単独で営業を行う場合と比べ、コンソーシアムのプログラムを通じて接点を持つことで、相手が話を真剣に聞く体制で打ち合わせに臨んでくださるという違いを実感しています。最初の接点がスムーズだと、その後のビジネスの進展スピードも格段に速くなります。

また、西村さんをはじめとするコンソーシアムの支援チームの皆さんが、非常に熱量を持ってサポートしてくださることも大きな魅力です。ただ支援を受けるのではなく、まるで「もう一つのエンジン」をもらったかのように、事業に加速力がつくように感じています。私たちのようなまだ知名度が十分ではない企業にとって、信頼を築くための大きな後押しとなるプログラムです。このような支援を受けながら、多くの企業とビジネスを展開できる環境は、成長のスピードを何倍にも早めてくれると確信しています。ぜひ、多くのスタートアップ企業に参加をおすすめしたい取り組みです。

西村:ありがとうございます。私自身、東京コンソーシアムの事務局として、スタートアップ支援を通じて日本を活性化することを使命と考えています。御社の秘密分散技術は、一見難しく感じるかもしれませんが、従来の暗号技術とは異なる革新的なアプローチでセキュリティの新たな可能性を切り拓いています。暗号化に依存しない独自の発想は、業界のイノベーションを牽引する存在だと確信しています。今後のさらなる発展を心より願っています。